| シロウオ |

| Leucopsarion petersii |

|

|

分 布

北海道南部から鹿児島県までの日本各地に分布する。また、奄美大島での確認例もある。国外では、朝鮮半島南部に分布する。

|

|

|

|

| 分 類 |

●スズキ目 ハゼ科 |

| 地方名 |

●イサザ(北陸地方)、ギャフ(三重県伊勢湾一帯)、シロイ(広島) |

|

|

| 形 態 |

| 全長約5 cm。体は細長く、やや側扁している。体は透明でわずかにあめ色を呈し、腹腔後部にある逆洋ナシ形をしたうきぶくろが、体壁を通して見られる。えら蓋と背中線近くに褐色の小班点が多少散在する。 |

| 産卵期の雌は、雄より大きく、腹部はふくれ、そこには黒点が縦に1列並んでおり、黒点のない雄との判別ができる。 |

|

| 類似種 |

| シラウオと混同されることが多いが、シラウオはサケ目シラウオ科の魚類であり、脂びれがあること、両顎の先端に小黒点がないことで、他と区別できる。 |

|

| 生息場所 |

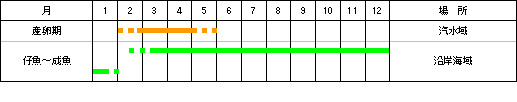

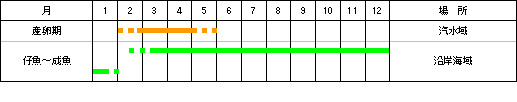

| 産卵期以外では、沿岸部の海域に生息する。波の穏やかな浅場の中層や下層で群れをなして遊泳生活を送る。 |

| 産卵期は、河口より満潮とともに、群れをなして河川を遡上する。 |

| 太田川では大芝水門まで遡上するが、水門付近で産卵場が分断されているため生息数は激減した。 |

|

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 産卵期:2〜5月 |

| 産卵場所:河川の汽水上限付近で行われる。 |

| 産卵行動:雄は砂底にある石の下に産卵室をつくり、雌は石の裏面に卵を産みつけ、受精が行われる。雄は卵が孵化するまで卵を保護する。雌は産卵後死亡する。

卵・仔魚:卵は長ナス形で長さ約3 mm。受精後約2週間で孵化する。仔魚は孵化とともに海に流下する。 |

|

| 食 性 |

| カイアシ類、ヨコエビ類などの小型動物プランクトンを食べる。 |

| 産卵のために河川に遡上してからは、全く餌をとらない。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

春に産卵のために河川に遡上してくるシロウオを、四手網、地引網、梁などで捕らえるシロウオ漁が各地で行われている。 |

| ○ |

卵とじ、天ぷら、吸い物など、各種の料理で賞味されるほか、生きたシロウオを酢醤油につけて食べる躍り食いが有名である。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |