| ミソハギ |

| Lythrum anceps |

|

|

分 布

国内では、北海道・本州・四国・九州、国外では、朝鮮半島に分布する。

|

|

|

|

| 分 類 |

●被子植物 双子葉植物 離弁花類 ミソハギ科 |

| 生活形 |

●多年草 |

|

|

| 生 態 |

| 河川では、流れがゆるやかで水がよどむような場所に生育する。山間の農村地帯では、水田の縁や山麓の湿地などにも見られるが、あまり多くない。 |

|

| 形 態 |

| 茎は高さ50 cm〜1 m、毛はない。葉は対生し、メスの刃のような形で、ほとんど柄はなく、長さ2〜6 cm、幅6〜15 mm。 |

| 花は7〜9月に咲き、葉の付け根に1〜3個ずつつき、柄はごく短い。がくは筒状で、長さ5〜8 mm、12本の肋(ろく)があり、がく歯(がく筒の縁が切れ込んだもの)は6個、3角形、がく歯の間には針状の附属物があり、水平に突き出ている。花びらは6枚、紅紫色、長さ6〜7 mm。雄しべは12本、花によって雄しべの長さが異なり、長短3種類ある。これを異形花といい、昆虫が花粉を媒介する際に、同一の花で受粉が起こらないようにしているしくみである。ミソハギ属では、雄しべと雌しべの長さの関係で3種類の花があり、複雑なしくみになっている。 |

|

| 類似種 |

| エゾミソハギは全体に短い毛があり、がく歯の間の附属物が直立している。エゾミソハギは、太田川の最上流部にあたる八幡高原に分布しているが、少ない。 |

|

| 生育場所(太田川での分布) |

| 可部から下流、高瀬堰の影響で水がよどんでいる所で、アカメヤナギなどの林下にあるが、少ない。花が美しいので、大切にしたい植物である。 |

|

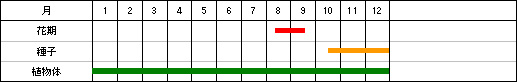

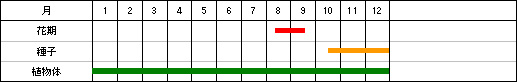

| 生活サイクル |

|

|

ミソハギ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

ミソハギは、ちょうど、お盆の頃に美しい花を咲かせるので、盆花と

して仏前に供えられる。庄原市の方言ではボニバナ、三良坂町ではボン

バナという。 |

| ○ |

ミソハギという和名は溝萩の意味といわれ、比婆郡の方言ではミゾハギ

という。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |