| ヨシ(アシ) |

| Phragmites australis |

|

|

分 布

北国内では、北海道・本州・四国・九州・琉球列島、国外では、北半球及び南半球の暖帯から亜寒帯まで広く分布する。

|

|

|

|

| 分 類 |

●被子植物 単子葉植物 イネ科 |

| 生活形 |

●多年草 |

|

|

| 生 態 |

| 河川の代表的な植物で、流れがゆるやかで泥の堆積するような環境に多いが、時には流れの早い場所にもある。海水の塩分に対する抵抗性があり、汽水域でも生育する。多年草であるが、冬には地上部は枯死する。ヨシ群落は鳥類、甲殻類、軟体動物などの生息環境としても重要である。 |

|

| 形 態 |

| 地下茎は横にはって群生する。稈(かん:イネ科やカヤツリグサ科の茎)は根茎から直立して、高さ1〜3 m、節は無毛。葉身は長さ20〜50 cm、幅2〜4 cm、ふつう途中から垂れ下がる。葉身の基部は耳状にふくらみ、葉身と葉鞘(ようしょう)の接点にある葉舌(ようぜつ)は発達せず、短い毛の列となる。葉鞘の縁に長い毛がある。 |

| 花は8〜10月、穂は長さ40 cmに達し、小穂を密生する。小穂には小花が2〜4個あり、長さ10〜17 mm、基部に長い毛がある。雄しべは3本、葯(やく:花粉をいれる袋)は黄色。 |

|

| 類似種 |

| ツルヨシを参照。 |

| セイタカヨシ(セイコノヨシ)は熱帯系で常緑、冬でも緑を保っている。太田川ではまだ見つかっていないが、福山市芦田川には多い。セイタカヨシの葉は直立し、途中で垂れない。また、葉身の基部に毛がない。小穂は短く、長さ5〜8 mm、などの点で区別できる。 |

|

| 生育場所(太田川での分布) |

| ほとんど全域に分布。最上流部の八幡高原にも多い。デルタの市街地を流れる部分でも、ところどころに群生がある。 |

|

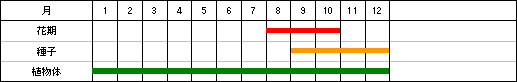

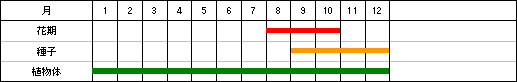

| 生活サイクル |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

アシの方が古い名であるが、「悪し」につながると嫌われてヨシが定着し

た。 |

| ○ |

ヨシの稈は有用で、「よしず」や「すだれ」、屋根葺き、編んで壁材などに

使用される。新芽は食用となる。稈を削ったものは、和楽器の笙(しょ

う)や篳篥(ひちりき)の振動片に使用される。なお、クラリネットや

オーボエの「リード」という振動片は、ヨシではなくダンチクの稈を

削ったものである。 |

| ○ |

ヨシの根は漢方薬で蘆根(ろこん)といい、健胃・利尿・消炎剤として用

いられる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |