| マダケ |

| Phyllostachys bambusoides |

|

|

分 布

本州(中部以南)・四国・九州で栽培され、また野生化している。古く中国より渡来したといわれるが、中国に分布しているかどうか不明である。第三紀中新世以降に日本や朝鮮半島から化石が見つかっているので、もとは日本列島に自生していたのかも知れない。

|

|

|

|

| 分 類 |

●被子植物 単子葉植物 イネ科 |

| 生活形 |

●多年生一巡植物(花が咲いたら枯死する、一種の1年草) |

|

|

| 生 態 |

| 河畔林として大きな河川に沿ってマダケ林が発達し、また過去の河川沿いにマダケ林が残存している。広島市の古川付近はその典型的な例であったが、広島インターチェンジや宅地開発のために、竹林がほとんどなくなった。 |

|

| 形 態 |

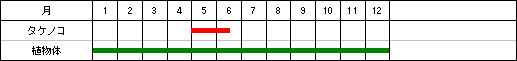

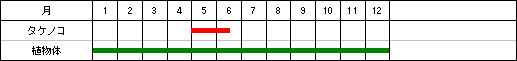

| 稈(かん:イネ科やカヤツリグサ科の茎)は高さ10〜20 mに達し、直径5〜10 cm、節は2個の環がある。節間は平滑で1側に溝があり、長さ20〜45 cm。たけのこはモウソウチクより遅く、5〜6月、苦みがあってあまり美味ではない。竹の皮は黒点があって、毛がなく、強靭で、握り飯や菓子類などを包むのに用いる。葉は枝先に3〜5枚ずつつき、洋紙質でやや厚く、裏面は粉白を帯び、長さ8〜12 cm、幅1〜1.5 cm、メスの刃のような形で、先端はするどくとがる。葉柄は明瞭で(これはタケ亜科の特徴)、葉鞘(ようしょう)に移行する。葉舌(ようぜつ)は切形、葉鞘の縁には肩毛があり、水平にひろがる。 |

| 花はめったに開花しない。開花周期は不明であるが、1950〜70年代に各地でマダケが開花したといわれている。 |

|

| 類似種 |

| モウソウチクは稈が大きく、節の環が1個であり、たけのこが4月頃、早く出る。竹の皮には毛が多く、軟弱である。 |

| ハチクはマダケによく似ていて、識別は困難である。竹の皮が残っていれば、ハチクでは毛が多く、軟弱であるので、容易に区別できる。しかし、竹の皮は早く腐朽するので、長く残らない。ハチクの枝の第一関節を切断すると中実で、マダケは中空であるので、よい識別点となる。 |

|

| 生育場所(太田川での分布) |

| 可部から下流、デルタまでの間には、マダケ林が多かったが、開発のために激減した。可部から上流、戸河内までの間には点在するが、大きな面積のものはない。 |

|

| 生活サイクル |

|

|

マダケ林 |

マダケの竹の皮 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

マダケの竹材は強靭で、 かご細工に賞用される。 ハチクやモウソウチクの竹材は軟弱でかご細工には適しない。 茶道で用いる茶筅(ちゃせん)はハチクから作られる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |