| メダケ |

| Pleioblastus simonii |

|

|

分 布

本州(関東地方より西)・四国・九州に分布する。

日本固有種。

|

|

|

|

| 分 類 |

●被子植物 単子葉植物 イネ科 |

| 生活形 |

●多年生一巡植物(花が咲いたら枯死する、 一種の1年草) |

|

|

| 生 態 |

| 河畔林の要素として、場所によっては大面積で群生することもある。広島県では沿岸部の人為的な環境に分布が限られ、山間部では希で、自然度の高い森林ではまったく見られない。もともと竹材を利用する目的で植栽したものが逸出したものであろう。 |

|

| 形 態 |

| 地下茎が横にはって群生し、稈(かん:イネ科やカヤツリグサ科の茎)は地下茎から直立して、高さ2〜4 m、径1〜2 cm、ほとんど無毛。たけのこは5月に出て、竹の皮は無毛。竹と笹の区別は、大きさでは困難な場合があり、竹の皮が長く稈上に残るのが笹、早く脱落するのが竹と定義するのが混乱が少ない。この定義に従えば、メダケは笹になる。枝は各節から3〜9本出る。これがメダケ属の特徴である。 |

| 葉は枝の先に3〜6枚つき、長いメスの刃のような形で、長さ10〜30 cm、幅1〜2 cm、先端はしだいに尖り、基部もしだいに細くなる。葉鞘(ようしょう)は無毛、葉身と葉鞘の接点にある葉舌(ようぜつ)は切ったような形、葉鞘の縁にある肩毛は直立して、平滑である。これもメダケ属の重要な特徴である。花はめったに咲かなくて、咲けばその株は枯死する。 |

|

| 類似種 |

| 同属のネザサは太田川流域に広く分布し、ふつう植物体が小さいので区別できるが、しばしばまぎらわしいことがある。ネザサの葉身の基部は急に角張って葉鞘に接するが、メダケではしだいに細くなって接する。 |

| ヤダケは、昔、矢の材料のために植栽したものが逸出したもので、太田川流域にも各所で群生している。ヤダケは節から1本しか枝が出ないので、メダケと容易に区別できる。ヤダケの節は突出せず、これが矢を射る時にひっかからないので、矢の材料として優れていた。

|

|

| 生育場所(太田川での分布) |

| 加計より上流では少なく、とくに自然度の高い森林では見られない。加計より下流、可部を経由して大芝水門まで、また三篠川にも点々と分布している。 |

|

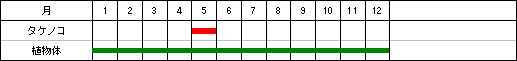

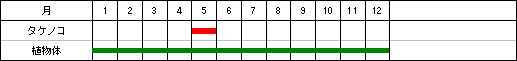

| 生活サイクル |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

メダケは女竹ともいい、利用範囲の広い有用な植物であったが、現在で

はあまり利用されなくなった。建築では土壁の内部の骨組みとして重

要で、また、垣根・天井などにも用いられた。農村ではマメ類やキュウ

リの支柱として重宝され、漁村では釣り竿、干物の棚やのり養殖の「ひ

び」として多用された。工芸としては、笛や細工物の材料として、食品

工業では竹輪の芯として用いられた。これらのすべてが、プラスチッ

クなどに置き換わってしまった。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |