| ムラサキイガイ |

| Mytilus galloprovincialis |

|

|

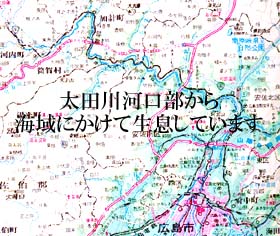

分 布

大西洋のヨーロッパ沿岸が原産地。本邦では北海道から九州の潮間帯から水深10m程度の基盤に付着する。

|

|

|

|

|

|

|

| 形 態 |

| 殻長約5.4 cm、殻幅約2.5 cm。やや薄質で、殻頂はほとんど突出しない。殻皮の光沢は弱く、周縁は刻まれない。内面の真珠層は薄く、点刻されない。岩礁や護岸壁面に足糸で付着する。

|

|

| 類似種 |

| 本種の類似種としてイガイがある。イガイは本種に比べ大型厚質で、殻頂がワシ鼻状に曲がり、内面の真珠層は厚く、点刻される。分布域もムラサキイガイが内湾性であるのに対し、イガイはやや外洋性である。 |

|

| 生息場所 |

| 河口域から海域にかけての防波堤、護岸、テトラポットなどに群生する。 |

|

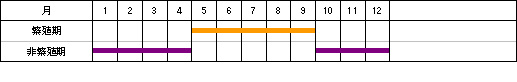

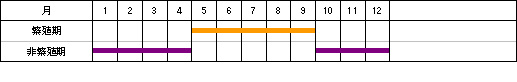

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 産卵・幼生:受精は海水中で行われ、孵化した幼生はプランクトン生活を送りながら変態し、最終的に稚貝となって基板上に着底する。 |

|

| 食 性 |

| 海水中の植物プランクトンや懸濁態有機物をろ過摂食する。 |

ムラサキイガイ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

日本には1920年代に初めて確認され、広島湾では1960年代に大繁殖した。本種は環境変化に対する耐性が強く、繁殖力も大きいためカキや真珠養殖の弊害を及ぼしている。また、発電所などの臨海工場では、海水の取水口に大量に付着し、さまざまな問題を引き起こしている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |