| オオムラサキ |

| Sasakia charonda |

|

|

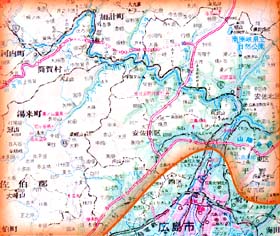

分 布

国内では、北海道西部、本州、四国、九州に分布する。国外では、中国大陸、朝鮮半島、台湾に分布する。

|

|

|

|

|

|

|

| 形 態 |

| 成虫:前翅長50~55 ㎜。雄の翅表は前後とも基部から中央にかけて前面が濃い紫色で、その外側が黒色で幅広く囲まれる。中央の斑紋は白色で、その周りの斑紋は黄色である。雌の翅表は紫色部がなく、地色は黒色である。雌の翅(はね)は雄に比べ大型で丸みを帯び、斑紋も黄色である。雌雄ともに裏面の地色は銀白色または黄色である。 |

| 幼虫:孵化後の幼虫の体は緑色であるが、秋の終わりには茶色に変化する。 |

|

| 類似種 |

| コムラサキは、オオムラサキに比べてはるかに小さいことや、翅の形がシャープであることなどで区別ができる。 |

|

| 生息場所 |

| 西日本では主に山地、関東地方では平地から低山地の雑木林に多く生息する。 |

|

| 生活サイクル |

(関東以西の暖地での周年経過) (関東以西の暖地での周年経過) |

|

| 繁 殖 |

| 産卵:産卵期は7~8月。雌はエノキの葉や枝に青緑色の球形の卵を100~200個産卵する。産卵後、7~10日で孵化する。 |

| 幼虫・蛹:幼虫は孵化後、落葉とともに木を降り、根元付近の落ち葉の裏で越冬する。春先、再び木に登り、脱皮を繰り返し蛹となる。蛹は葉の裏面に尾端にある鉤状(かぎじょう)の突起物から出た糸で懸垂する垂蛹である。 |

| 出現期:年1回発生する。暖地では6月中旬~下旬、寒冷地では7月上旬~中旬に姿を見せる。 |

|

| 食 性 |

| 成虫は、主にクヌギ、クワ、ニレなどの樹液やクリ、クサギなどの花を吸汁・吸蜜する。腐果、獣糞にも飛来することがある。樹液の出ている「酒場」をめぐってカブトムシ・クワガタムシをも羽をひらめかせて追い払う姿は壮観である。幼虫は、暖地ではエノキ、寒冷地ではエゾエノキを採食する。 |

オオムラサキ(メス) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

日本を代表する蝶として、日本の国蝶に指定されている。 |

| ○ |

近年、生息場所の雑木林の伐採により、生息地が狭まっている。 |

| ○ |

活動は主に夕方で、雄はなわばり内の上空を雄壮に飛び回り、時には羽音すら聞かせることがある。占有地内に侵入するものは蝶はおろか、時には小鳥さえも追飛する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |