| ツマグロキチョウ |

| Eurema laeta betheseba |

|

|

分 布

国内では、本州(宮城県南部が土着の北限)、四国、九州、南西諸島などに分布する。国外では、インド、ビルマ、インドシナ、中国大陸、朝鮮半島南部、ジャワ、オーストラリア東北部などに広く分布する。

|

|

|

|

|

|

|

| 形 態 |

| 成虫:前翅長17~22 ㎜。雄の翅表は鮮黄色、雌では淡黄色で全面に黒鱗(こくりん)が散りばめられる。雌雄とも前翅の表面に黒帯があり、黒帯は後角に向かって次第に狭まる。秋型ではやや大型となり、前翅の先端は強く角張る。後翅の裏面は淡い赤褐色を帯び、斜めに2本の平行な褐色の線を持つ。 |

| 幼虫:終齢幼虫は25~27 ㎜。胴部は黄色みの強い緑色で、気門線上の縦条(たてじょう)は黄色である。 |

|

| 類似種 |

| キチョウは、ツマグロキチョウに比べ大型であることや前翅の先端が丸みを帯びること、ツマグロキチョウの前翅裏面の黒帯は幅広く内側が鋸歯状(きょしじょう)であることで区別できる。 |

|

| 生息場所 |

| 草原や河川の堤防・高水敷、田畑周辺などの食餌植物の群落地に多く生息する。 |

|

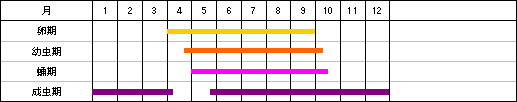

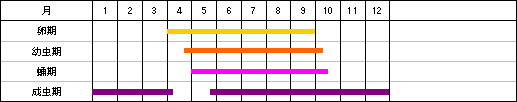

| 生活サイクル |

(関西以西の暖地での周年経過) (関西以西の暖地での周年経過) |

|

| 繁 殖 |

| 産卵:雌は食餌植物の新芽や若葉の葉表に乳白色で紡錐形の卵を1個ずつ産卵する。 |

|

蛹:食餌植物の枝や葉などに糸を回し、体を縛り付けるように固定して蛹化する。 |

| 出現期:多化性で、発生回数はよく調べられていないが、暖地では4~5回、寒冷地では3~4回と推定される。成虫で越冬する。 |

|

| 食 性 |

| 成虫は主にキンセンカ、キツネノマゴ、メドハギなどの花で吸蜜し、幼虫はカワラケツメイのみを採食する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

雌の成虫は卵巣の未成熟な状態で越冬し、翌春に産卵する。 |

| ○ |

夏型は食餌植物の群落を離れず群生することが多いが、春型は発生地からかなり離れた場所にも現れる。 |

| ○ |

季節的変異が著しい。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |