| カワラハンミョウ |

| Cicindela laetescripta |

|

|

分 布

国内では北海道・本州・四国・九州に分布する。国外では朝鮮半島・中国・モンゴル・シベリア南東部・サハリンに分布する。

|

|

|

|

|

|

|

| 形 態 |

| 成虫:体長は14〜17 mm。背面には光沢がなく、鈍い銅緑色、上翅の点刻は青緑色である。地面に対して保護色になって見つけることが困難である。他のハンミョウ類と比べてやや小型であり、大きなカマのような顎を持っている。脚は長くよく発達しており、走るのは速い。瞬発力はあるが、持久力はない。 |

| 幼虫:体型は、細長い円筒形でS字状に曲がっている。大きな頭部にカマのような鋭い大顎があり、6対の単眼を持つ。腹部の第5節には一対のカギ状の突起がある。

|

|

| 類似種 |

| 日本ではハンミョウ類は23種が知られており、大きさと翅(はね)の模様・色彩で区別できる。 |

|

| 生息場所 |

| 河川の中流から河口域の転石の多い河原や砂地、干上がった湿り気のある泥質に生息している。また、海浜の砂丘にも生息する。 |

|

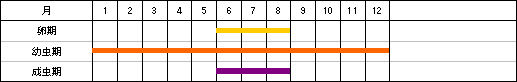

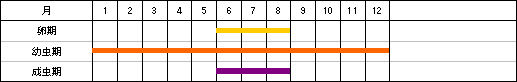

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 繁殖期:6〜8月。 |

| 産卵場所:ハンミョウ類は、産卵管の先にある歯のような付属物を使い砂地に穴を掘り、その中に産卵する。 |

|

| 食 性 |

| 餌の種類:バッタなどの他の昆虫や小魚、オタマジャクシなどを捕食する。 |

| 捕食行動:成虫は移動しながら餌を探す。幼虫は地中に30〜60 cmの垂直で細長い穴を掘り、その入口に静止して、近くを通りがかる昆虫を待つ。昆虫が通りがかると、飛びかかり、大あごでしっかりと捕えて穴の中に引きずり込む。満腹すると、穴の奥に入りこんで休む。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

ハンミョウ類は人が近づくと素早く飛び上がり、数メートル飛んでは地面に止まって振り向き、常に人の前へ前へと飛ぶように見える。この行動が人に道を教えているように見えるので、「ミチオシエ」の別名がついた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |