|

|

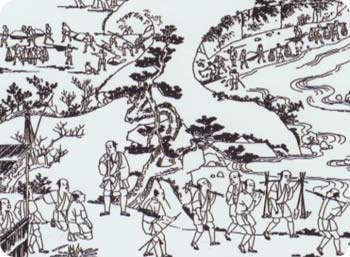

| 人々が力を合わせ、川を整えていく努力(どりょく)、つまり治水(ちすい)[水害(すいがい)にならないように努力すること]が始まります。 |

|

| 江戸時代の土木作業の様子(国立文書館蔵「成形図説」より) |

|

|

|

| 左の図は、昔の袋川(ふくろがわ)と今の袋川をかいたものです。江戸時代の中頃(ごろ)、池田光政(みつまさ)によって旧袋川は切り開かれました。 |

| このほかに、治水の方法には、つぎのような方法があります。 |

|

|

| 甲府盆地は、天文(てんもん)11年(1542年)に大(だい)水害に見まわれました。この地を治めていた武田(たけだ)信玄は、20代の青年でした。信玄は、地形や川の流れを調べました。そして、川の流れを岩にぶつけて水のいきおいを弱め、下流(かりゅう)に向かって、とぎれとぎれに堤防をつくりました。これが、有名な“信玄堤”と呼ばれているものです。 |

| 信玄堤のしくみは、洪水の時、堤防と堤防の間からわざと水があふれるようにし、水が引いてくるとあふれていた水がじょじょに川へもどるというしくみです。これを、“霞堤(かすみてい)”と言います。 |

|

|

|

|

|