|

|

| |

灰塚ダムの洪水調節方式は、洪水時にゲートによる放流量調節を必要としない自然調節方式であるため、管理がしやすいという利点を有しています。しかし、一方で自然調節方式には以下のような課題があるため、その対策として環境用水放流設備を設置しました。 |

|

|

| ① |

ダム下流流量の平準化対策 |

| |

自然調節方式では、中小規模の出水についてもダムへの貯留により放流量が少なくなるため、下流河川の出水頻度が少なくなり、流量変動が小さくなります(ダム下流流量の平準化)。

流量の平準化に伴って河道内の攪乱が減少し、河道内に草木が繁茂して樹林化が進行したり、砂礫の移動の減少や泥分の堆積により、魚類等の餌となる石に付着した藻類の生育・剥離更新が阻害されることなどが懸念されます。 |

|

| |

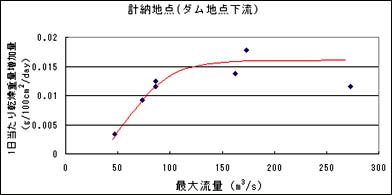

このため、環境用水放流設備により出水時にダム下流の中小出水を再現する(①中小出水の再現)とともに、通常時においてもダムに貯留した水を放流することにより出水を人為的に発生させ(②フラッシュ放流)、

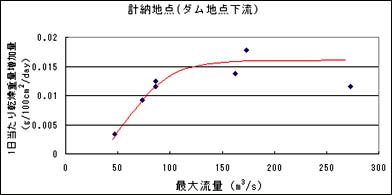

流量の変動を創出します。なお、フラッシュ放流の最大放流量は、右図に示す最大流量と付着藻類の回復速度の関係から、回復速度を効率的に上昇させ得る流量であることなどを考慮して100m3/sとしました。 |

|

出水後における付着藻類の重量増加速度と最大流量との関係 |

|

| ② |

洪水調節後の放流の長期化対策 |

| |

自然調節方式では、洪水調節後の放流量の減少が緩やかであるため、洪水時にダムに貯めた水を数日間にわたって徐々に放流することとなり、貯水位が常時満水位まで下がって洪水調節のための空き容量を確保するまでに時間を要します。 |

| |

このため、洪水調節後に環境用水放流設備により、下流河川に治水上支障が生じない範囲で放流量を増加させ、貯水位を速やかに常時満水位まで下げることにより洪水調節のための空き容量を早期に確保し、次の洪水に備えます。

また、洪水により貯水池内に流入・滞留している濁質分を早期に放流することで、洪水後の濁水放流の長期化を軽減する効果も併せて期待できます(③洪水調節後の早期放流)。 |

|

次のページ

次のページ