河川(佐波川)に関する用語集 【た行】 平成26年5月作成

- 耐震性能照査(たいしんせいのうしょうさ)

- 地震による振動に対し、施設の安全性の度合いを示したものです。河川構造物については、外力となる地震をレベル1,レベル2の2段階に分けて評価を行います。レベル1は、数十年に1度発生するような中規模の地震を想定しており、この地震に対し施設が損傷しないかを評価します。レベル2は、対象地点において現在から将来にわたって考えられる最大級の強さをもつ地震動を想定しており、この地震に対し施設の損傷は許容し、施設の機能を果たすことができるかを評価します。

- 耐震対策(たいしんたいさく)

- 地震時の影響下による施設の損傷を保護するなどの対策を行うことです。

- 多自然川づくり(たしぜんかわづくり)

- 河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮らしや歴史・文化との調和にも配慮し、河川が本来有している生物の生息・生育・繁殖環境及び多様な河川景観を保全・創出するための川づくりです。

すべての川づくりの基本となる考え方であり、調査、計画、設計、施工、維持管理等のすべての河川管理において実施していくものです。 - 多重防御(たじゅうぼうぎょ)

- 施設整備による防災と避難情報の提供等の減災を複合して整備することをいいます。防災とは、施設整備により被害を出さない取り組みであるのに対して、減災とは、あらかじめ被害の発生を想定した上で、発生し得る被害を最小化するための取り組みです。

- 湛水域(たんすいいき)

- ダムや堰等により河川の流水が貯留される一定の区域を湛水域といい、貯留される流水の最高水位における水面が土地に接する線によって囲まれる区域のことです。

- 湛水区間(たんすいくかん)

- ダムや堰等の設置地点より湛水域の上流側末端までをいいます。

- 治水安全度(ちすいあんぜんど)

- 洪水を防ぐための計画を作成するとき、対象となる地域の洪水に対する安全の度合いをいいます。

※“計画規模”参照 - 抽水植物(ちゅうすいしょくぶつ)

- 水生植物のうち、ヨシのように水底に根を張っているものの、葉や茎を水上にだしている植物のことです。

抽水植物は、水質の浄化に役立つとともに、魚類や鳥類の生息の場にもなります。 - 町歩(ちょうぶ)

- 豊臣秀吉が行った太閤検地における、田畑や山林などを測量する際の面積示す単位です。1町歩の10の1を反といいます。現在の単位では、1町が約1ha(10,000m2)になります。

- 直轄河川(ちょっかつかせん)

- 国が管理する河川のことをいいます。全国で109水系あります。

- 低水路(ていすいろ)

- 平常時から河川の水が流れているところをいいます。

- 堤内地(ていないち)、堤外地(ていがいち)

- 堤防によって洪水はん濫から守られている住居や農地のある側を堤内地、堤防に挟まれて水が流れている側を堤外地と呼びます。

昔、日本の低平地では、輪中堤によって洪水という外敵から守られているという感覚があり、自分の住んでいるところを堤防の内側と考えていたことが名称の由来といわれています。

※“河道”のイメージ図参照 - 堤防(ていぼう)

- 河川では、計画高水位以下の水位の流水を安全に流すことを目的として、山に接する場合等を除き、左右岸に堤防を築造します。

構造は、基本的には盛土によりますが、特別な事情がある場合、コンクリートや鋼矢板(鉄を板状にしたもの)等で築造することもあります。

※“河道”のイメージ図参照 - 堤防の決壊(ていぼうのけっかい)

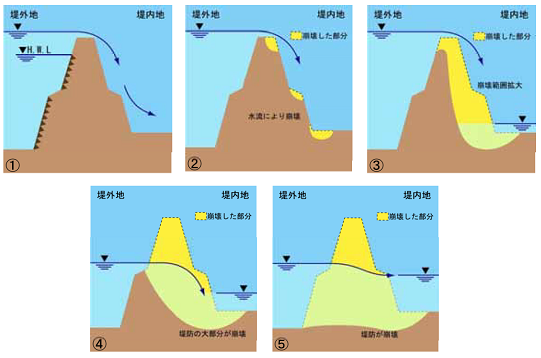

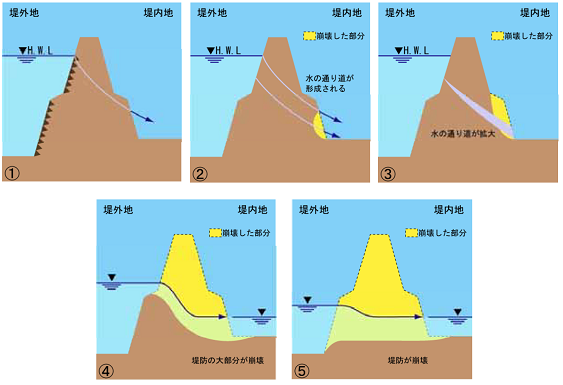

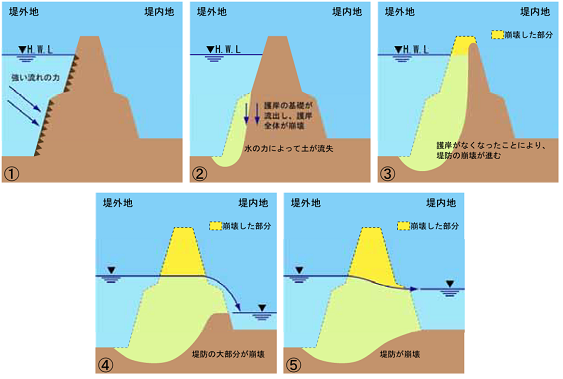

- 流水等の作用により、堤防が壊れることです。

堤防が決壊すると、増水した河川の水が堤防の居住地側(堤内地)に流れ出します。

増水した河川の堤防において、洗掘、亀裂、漏水、越水等が生じると、堤防の決壊を引き起こす原因となります。

越水による堤防決壊のイメージ 漏水による堤防決壊のイメージ

漏水による堤防決壊のイメージ 洗掘による堤防決壊のイメージ

洗掘による堤防決壊のイメージ

- 特定外来種(生物)(とくていがいらいしゅ(せいぶつ))

- 海外から入ってきた外来生物のうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を与える、または与える恐れがあるものとして指定された生物をいいます。

平成17年10月に施行された「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」により、指定されている動植物を野外へ放つ、植えるおよびまくことは禁止されています。 - 都市用水(としようすい)

- 工場や上水道などの都市生活に必要な水のことをいいます。