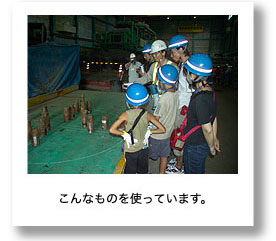

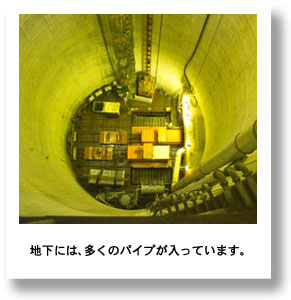

このトンネル工事は、広島市の江波排水区の浸水対策事業の一環の雨水幹線整備のための工事だそうです。古い基準で下水道を整備した地区であり、整備済みの管の流下能力が小さかったことに加え、近年の都市化の進展による空地の減少等により雨水の浸透が減り、下水道への流出量が増えたため、排水区全体に浸水箇所が点在する状況になっているそうです。 トンネルは、シールドマンという円筒型の機械を使って掘るそうです。  土を掘り進むシールドマシンの刃先(ビットのチップ)は非常に硬い超合金でできていますが、掘り進んでいくうちにだんだん刃(ビット)が摩耗していき、掘れなくなります。この工事では、日本で初めてシールドマシン内からこの刃(ローラービット)を交換する方法を採用し、安全に刃(ビット)を交換できるようにしたそうです。  そしていよいよエレベーターを使って地下へ!発進立坑という巨大な縦の穴にはたくさんのパイプが入っていました。このうち最も大きなパイプは直径500mmの送風管で、毎分140立方メートルの新鮮な空気を常にトンネル内で作業している作業員に送っているそうです。 地下約30メートルの世界はひんやりした風が吹いていましたが、いつもは機械をフル稼働させているため、30℃以上まであがって大変暑いそうです。 |

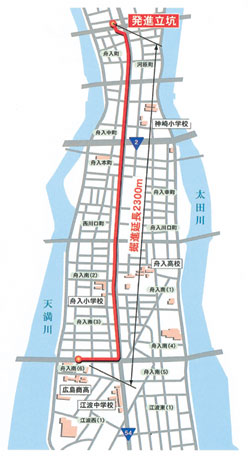

| トンネルは舟入町から舟入南3丁目までの約2,000mの区間、路面電車の走る道路の地下を掘進します。 | ||

|

|

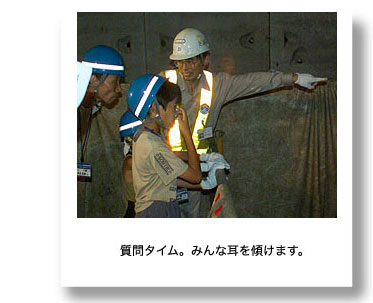

参加者から「トンネルを掘り進む方向は、予定とまったく同じなのですか?」、という質問が出ました。工事現場の方は「実施の作業ではまったく予定どおりというわけにはいきませんが、職員、作業員ともシールドマシンの位置を常に予定にできるだけ近づけるようにモニターでチェックしながら、毎日作業を進めています。」とのことでした。トンネル内では、自分がどの方向に向かって進んでいるのかまったくわからなかったので、予定の到達点にどうして着けるのか本当に不思議に思いました。

|

|

| こうして全日程が終了し、バスで広島駅へ。今日は暑い中長い距離を、汗を流し流しあるいたのですが、みんな真剣な顔つきで、話を聞いていました。夏休みに入っている小学生の男の子、女の子もたくさんいたので、良い体験になったのではないでしょうか? |

|

| 千田下水処理場へ→ |

Copyright(C) 2004 Hirokoku All right reservsd