広島湾の特徴

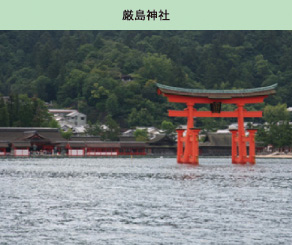

広島湾は、古代の国政の中心であった畿内と、大陸への玄関口であった太宰府を結ぶ瀬戸内海航路の中継地としての役割を担い、湾の北部に位置する宮島は島そのものが海の神として信仰の対象となっていたことから、航路としても発展してきました。

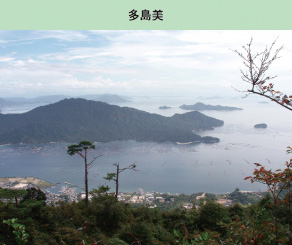

また、広島湾では古くから海の幸に恵まれ、多島美の景観は人々に潤いを与えてきました。現在でも、広島湾の海の恵みを受けて育む牡蠣(かき)は日本一の生産量を誇り、産業・文化の面でも中国・四国地方の結節点に位置する広域的な交流の拠点として発展しています。

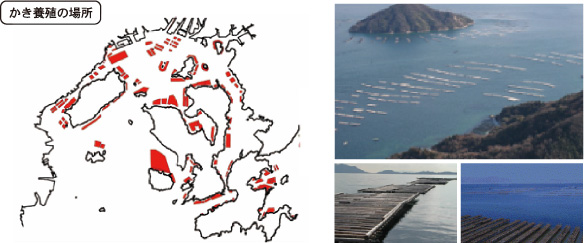

特徴1 日本一の生産量を誇るかき養殖

広島湾のかき養殖は主に北部海域を中心に行われています。

その生産量は日本一であり、全国シェアの約57%(平成16年度)を誇っています。広島湾のかき養殖の歴史は古く、室町時代の天文年間(1532年~55年)まで遡るといわれています。

詳しくはコチラ

広島かきについて詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい。

■広島県立総合技術研究所水産海洋技術センターホームページ

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/32/suigi-top.html

■広島市水産振興センターホームページ

http://www.haff.city.hiroshima.jp/info/suisansc/

特徴2 森・川・海のつながりの強い広島湾

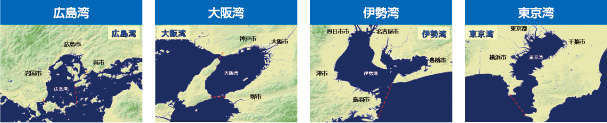

広島湾は、日本の代表的な閉鎖性海域である東京湾、伊勢湾、大阪湾と比べると流域・海域面積や海域の容積などは小さいですが、森林面積の割合は大きく、また、海域の容積当りの河川流量の流入割合が大きくなっています。

このことから、広島湾は森や川の影響を大きく受けている、つまり、森・川・海の繋がりが強い海域であると考えられます。

他の閉鎖性海域・広島湾の比較

| 広島湾 | 大阪湾 | 伊勢湾 (三河湾含む) |

東京湾 | |

|---|---|---|---|---|

| 海域面積(km²) | 1,043 | 1,447 | 2,342 | 1,380 |

| 海域容積(億m³) | 269 | 440 | 394 | 621 |

| 流域面積(km²) | 3,743 | 5,766 | 16,191 | 7,597 |

| 平均水深(m) | 26 | 30 | 17 | 45 |

| 浅海域(水深10m以浅)面積(km²) | 94 | 106 | 612 | 308 |

| 主要一級河川の年間流量(億m³/年) | 29 | 87 | 200 | 86 |

| 森林面積(km²)/総土地面積(km²) | 0.74 | 0.37 | 0.67 | 0.34 |

| 流域人口(千人)総量規制対象地域 | 1,781 | 15,335 | 10,516 | 26,296 |

| 降水量(mm/年) | 1,389 | 1,221 | 1,586 | 1,346 |

注)総土地面積は、三大湾と広島湾流域に位置する市町村単位の面積を合計したものであり、流域面積とは異なる。

出典) 中央環境審議会水環境部会総量規制専門委員会(第5回)資料:環境省(平成16年11月2日)に基づき整理。

なお、森林面積については、「2000年世界農林業センサス(林業編):農林水産省(平成12年)」より、流域内市町村の森林面積、総土地面積を集計した。

特徴3 豊富な自然景観、歴史・文化の存在

広島湾では島々が豊かな多島美を形作っているなど、瀬戸内海特有の自然景観が豊かに存在します。

特に宮島(厳島)は白砂青松の海岸線、弥山原始林等の豊かな自然と海に浮かぶ厳島神社の大鳥居・社殿等が調和し、古くから日本三景の一つとして、国内はもとより海外にもその名が知られています。

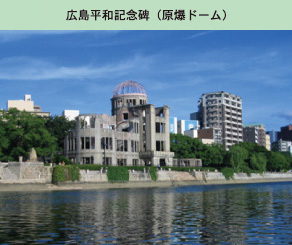

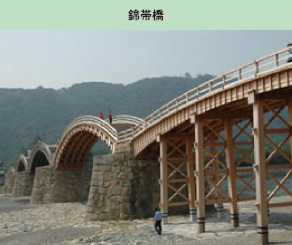

また、世界遺産である厳島神社、広島平和記念碑(原爆ドーム)、国名勝の平和記念公園をはじめ、錦帯橋、呉市海事歴史科学館、旧海軍兵学校等の水辺の歴史・文化的資源も豊富に存在するのが特徴です。