流域治水プロジェクト

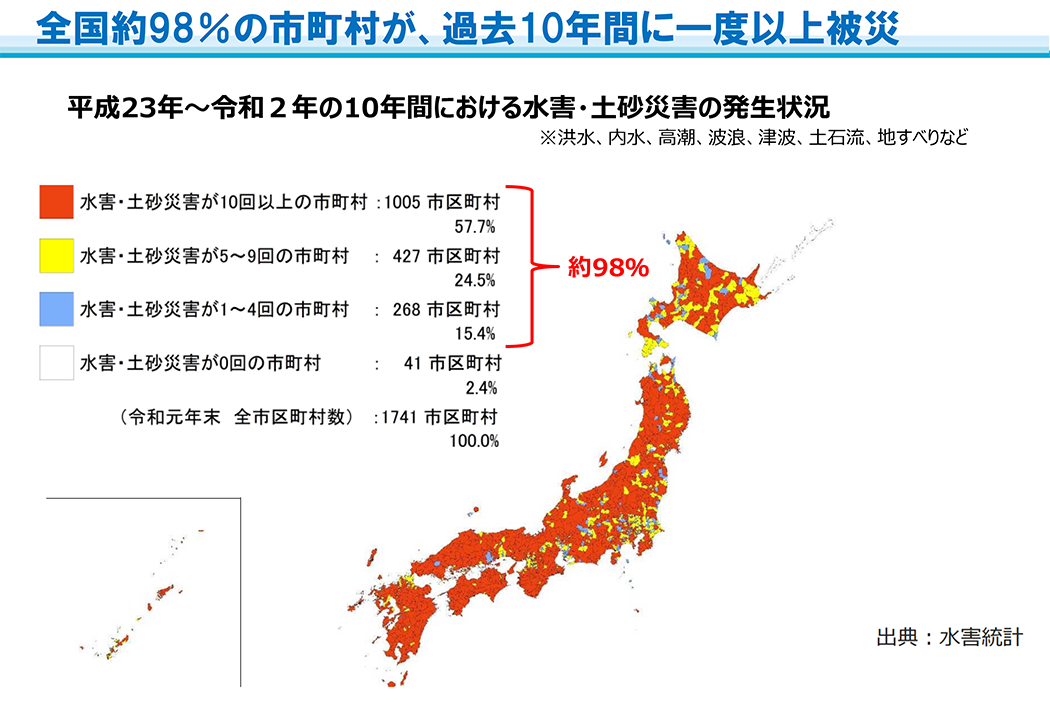

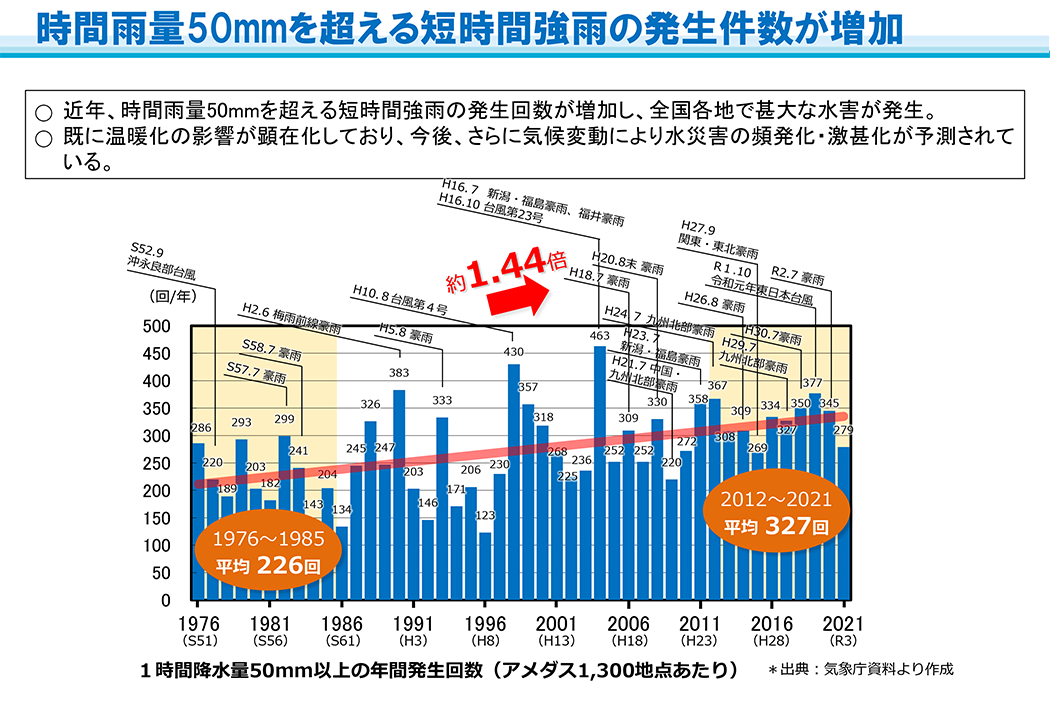

近年、毎年のように全国各地で水害が発生し、過去10年間に全国ほとんどの市町村で水害・土砂災害による被害が発生しています。また、短時間降雨の発生も増加していることなどから、起こり得る災害への備えが必要です。

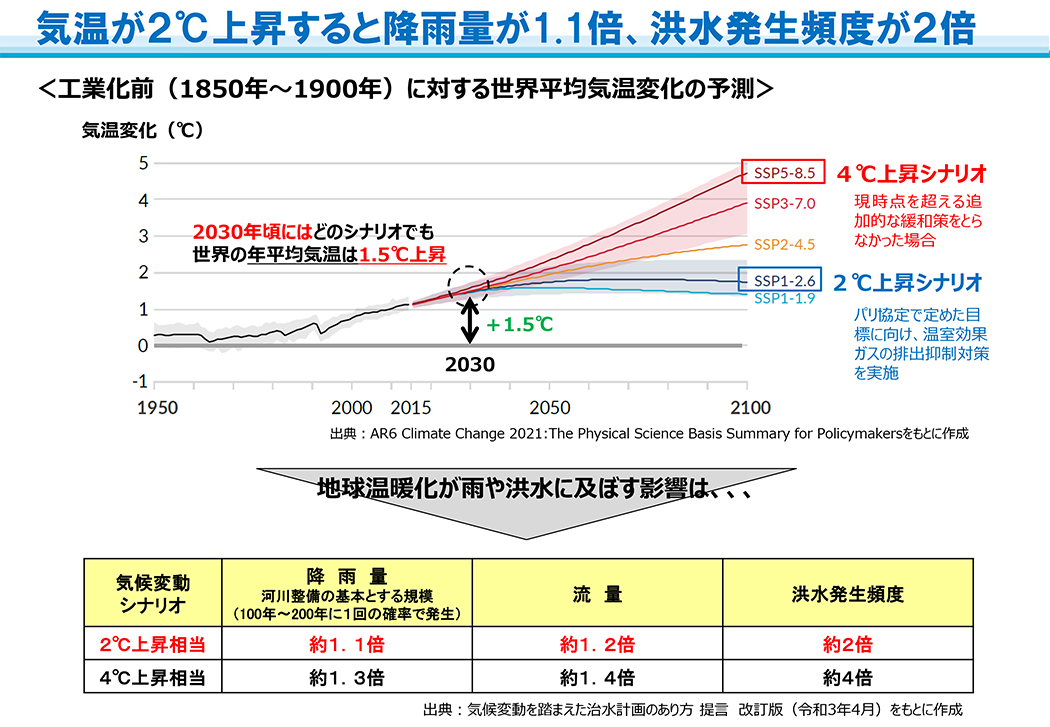

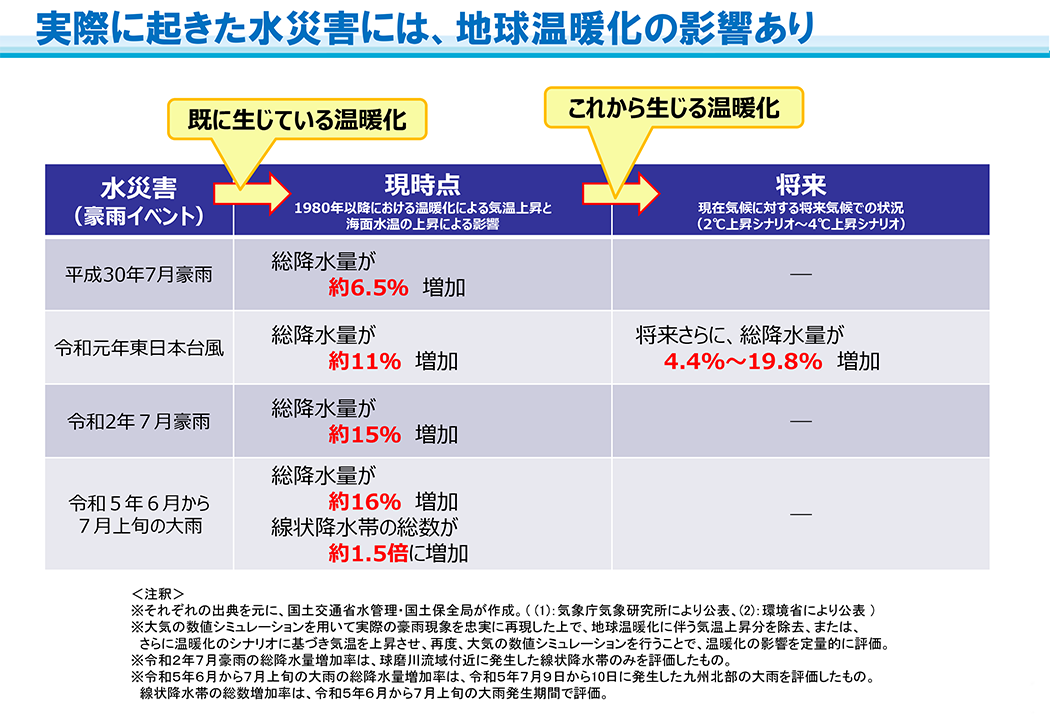

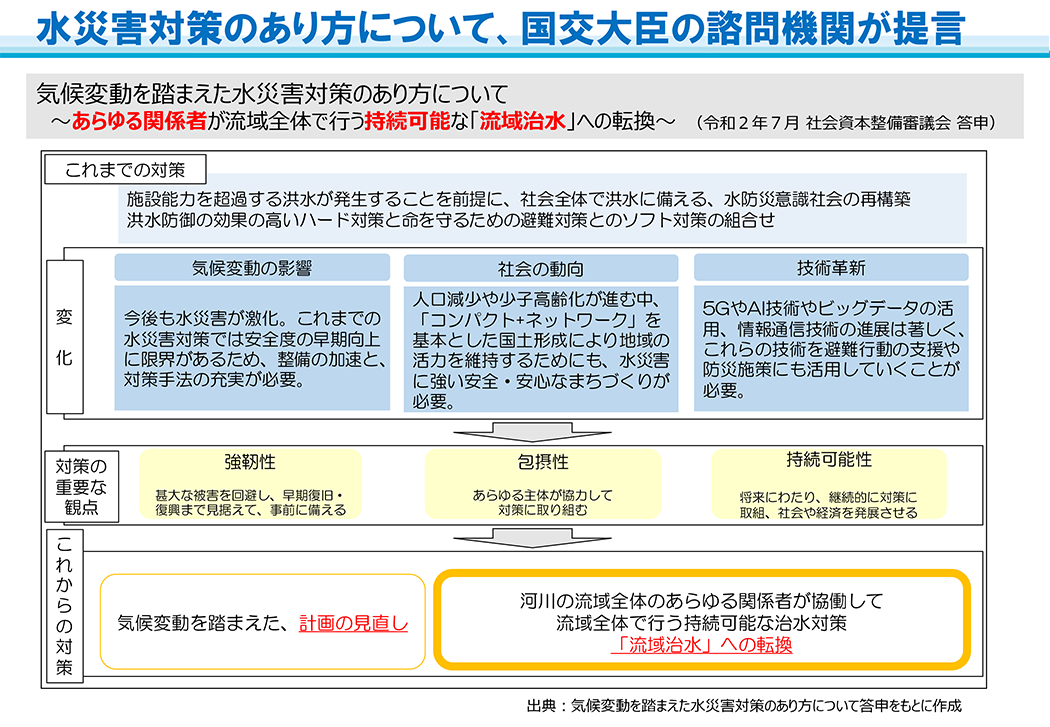

地球温暖化により、降雨量の増大や洪水発生頻度の増加が予測されています。また、甚大な被害をもたらした平成30年7月豪雨は、地球温暖化の影響を受け、降水量が増加したと言われています。このことから今後、気候変動の影響により水災害リスクが増大すると考えられます。

気候変動を踏まえた水災害対策として、令和2年7月に「流域治水」への転換が提言されました。「氾濫をできるだけ防ぎ、被害対象となる人命・財産を減らし、残る被災対象には備える」、流域のあらゆる関係者が連携して備える「流域治水」の考え方に基づき、水災害対策が必要と考えられます。

気候変動による水災害リスクの増大に備えるためには、これまでの河川管理者等の取組だけでなく、流域に関わる関係者が、主体的に治水に取り組む社会を構築する必要があります。

河川・下水道管理者等による治水に加え、あらゆる関係者(国・都道府県・市町村・企業・住民等)により流域全体で行う治水「流域治水」へ転換するため、全国の一級水系でも、流域全体で早急に実施すべき対策の全体像を「流域治水プロジェクト」として示し、ハード・ソフト一体の事前防災対策を加速します。

流域治水プロジェクトの「流域」は、集水域(降雨が該当水系に流れ込む範囲)と氾濫域(河川からの氾濫により浸水する恐れのある範囲)のことを指します。