ダムの管理施設

管理所は、ダム建設地である旧甲山町のシンボル「今高野山」をイメージし、周辺の景色に配慮してデザインされた建築物です。

管理所には職員の事務室、ゲートの操作室の他に各種の情報機器を設置しており、ダム諸量及び水位・雨量等を収集しています。出水時には、これらのデータをもとにダムからの放流量を決定します。

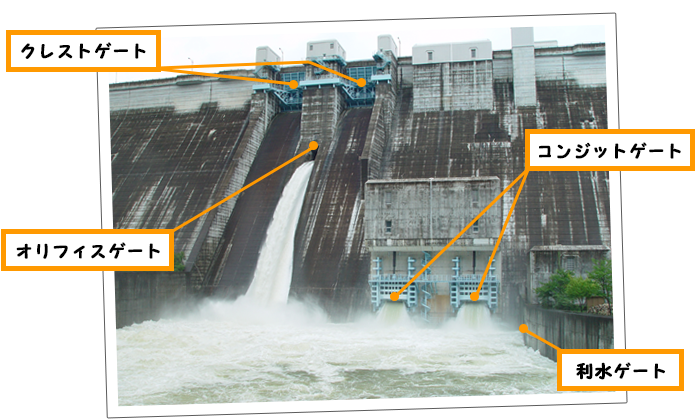

放流設備

| 利水ゲート (主・小ゲート) |

水道用水や工業用水を補うためのゲートです。 |

|---|---|

| オリフィスゲート ×1門 |

中規模洪水に対応し、最大100m3/sまで放流できます。 |

| コンジットゲート ×2門 |

オリフィスゲートの最大放流量、100m3/sを上まわる洪水流量からは、コンジットゲートに切り替えて放流し、計画洪水量(1,250m3/s)までの流入に対応した洪水調節を行います。最大500m3/sまで放流できます。 |

| クレストゲート ×2門 |

計画洪水流量1,250m3/sを超える異常洪水時に貯水位の異常な上昇を防止し、ダム本体からの越流を防ぎ、堤体の安全を確保するための非常用洪水吐です。 |

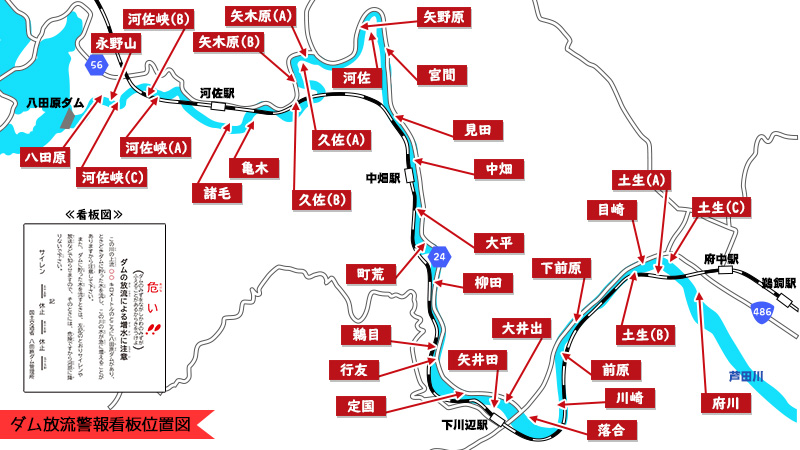

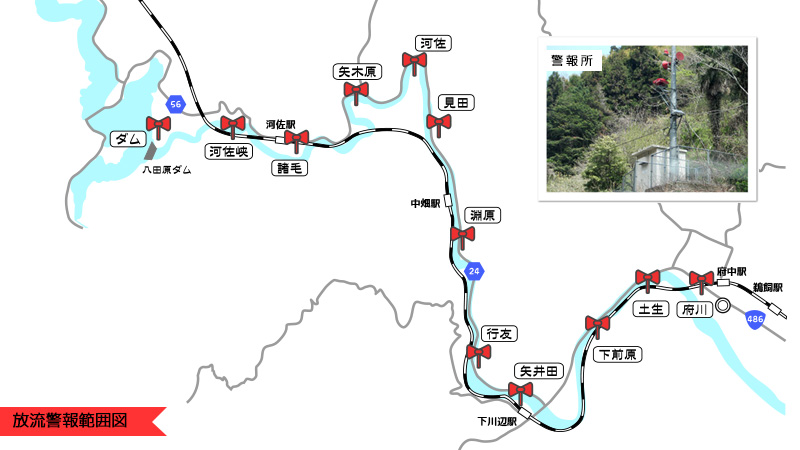

放流警報設備

洪水等によりダムから放流を行う際に、下流住民や川で魚などを取っている方々へ事前にお知らせするための施設です。放流警報施設からは、サイレンやスピーカ放送で、放流のお知らせをします。

放流警報施設からサイレンやスピーカ放送が聞こえたら、速やかに川から出て下さい。

また、放流警報看板で八田原ダムからの放流による河川の増水に注意喚起を行っております。

管理用発電所

八田原ダムの管理には、放流量を調節するダム管理施設や貯水池の水質浄化設備等を動かすために多くの電力が必要です。

八田原ダムでは、下流の河川環境のための放流水(約1.33m3/s)を利用して、環境に優しい水力発電(最大620kW)を行っています。

八田原ダムでは1,400世帯分の家庭で使われる電気を作ることができます。(※注)

管理用発電で作られた電力は八田原ダムすべての設備で使用され、また余った電力は電力会社に売電することで、エネルギー資源の有効活用を図っています。

(※注)一般家庭の年間消費電力を約3,600kWhとして算出しています。

管理用発電概要図

| 名称 | 八田原ダム管理用発電所 | 発電機の種類 | 横軸三相交流同期発電機 |

|---|---|---|---|

| 取水位 | EL 235.00m | 発電電力 | 最大 620kW |

| 放流位 | EL 172.05m | 使用水量 | 最大 1.33m3/s |

| 水車の種類 | 横軸フランシス水車 670kW | 有効落差 | 61.25m |

水質保全設備

八田原ダムは、上流域に世羅町など2市2町があり、定住人口約2万人、農地約3,300ha、畜産約2万頭など流域内に比較的大きな流入負荷をかかえる典型的な里ダムです。

上流の負荷を考慮すると、貯水池の富栄養化を抑えアオコ等の植物プランクトンの異常発生を抑制するには水質保全対策が必要となります。

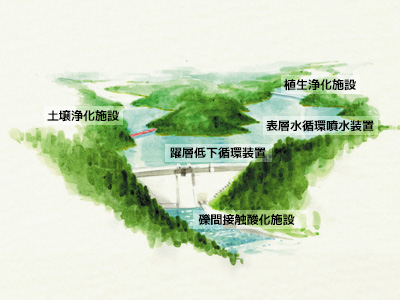

八田原ダムの水質保全対策としては、湖内対策としては表層水循環噴水装置と躍層低下循環装置、流入河川水対策として土壌浄化施設、植生浄化施設、放流水対策として礫間接触酸化施設を整備し、より良い水質保全に努めています。

躍層低下循環装置

貯水池内に空気を送気し、貯水池層(水温の低い水)を気泡により表層に押し上げて水を循環させ、植物プランクトンの増殖を制御することを目的としています。

表層水循環噴水装置

噴水のポンプ加圧やインペラによる撹拌により、植物プランクトンの増殖を低下させ、ダム湖の水質を良好な状態に保つことを目的としています。

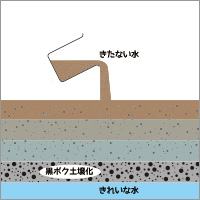

土壌浄化施設

ダム湖への流入支川である宇津戸川の窒素・リンを黒ボクの吸着能力を利用して除去し、ダム湖の富栄養化を制御することを目的とします。

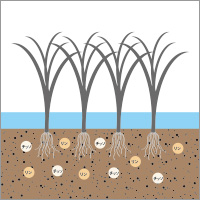

植生浄化施設

ダム貯水池への流入地点となる小谷地区の高水敷き(約27,000m2)に水生植物(アシ、ヨシ類)を植生し、河川水を流下させ、貯水池の富栄養化の主要因となる栄養塩類等の削減を図ることを目的としています。

礫間接触酸化施設

ダム放流水の浮遊物質を礫と接触させることにより除去し、良好な水環境の創出を図ることを目的としています。

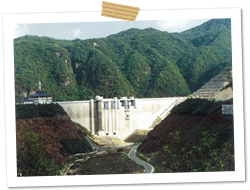

ダムの施工技術

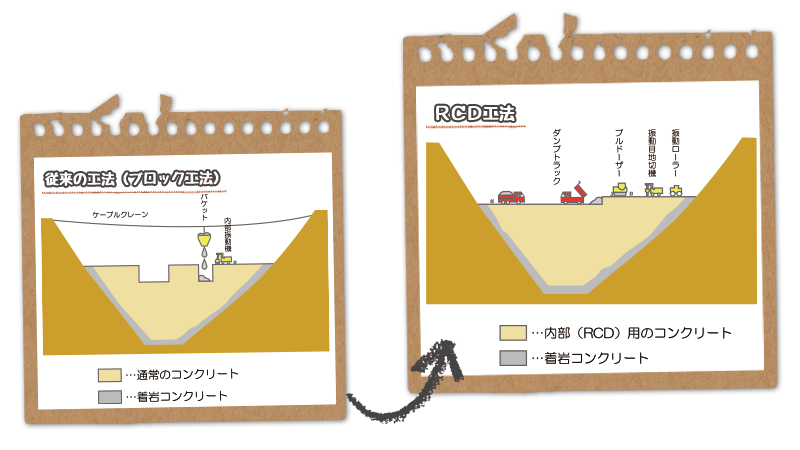

八田原ダムの施工については、既設ダムの実績等からRCD工法の採用が可能であると判断され、経済性、施工性、安全性等、総合的な検討を行い、他の工法に比して有利であると認められたRCD工法を採用しています。

RCD(Roller compacted concrete dam)工法は、全面レヤー打設を前提として、超硬練り(スランプゼロ)のコンクリートをダンプトラック等に汎用機械で運搬し、ブルドーザにより敷均し、振動ローラーにより締め固めるという重力式コンクリートダムの合理化施工の一つです。RCD工法は従来の工法に比べて、省資源、省力化により工事費の節減と工期の短縮が図られ、また安全性も高いという利点があります。

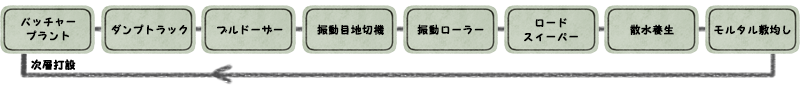

コンクリート打設フロー図

従来の工法(ブロック工法)とRCD工法の違い

ダム建設の歴史

| 昭和44年 4月 | 予備調査開始 |

| 昭和48年 4月 | 建設省(現国土交通省)八田原ダム調査事務所開設。実施計画調査開始 |

| 昭和49年 9月 | 八田原ダム建設事業計画概要発表 |

| 昭和50年 4月 | 建設省(現国土交通省)八田原ダム工事事務所に組織改正 |

| 昭和51年 4月 | 八田原ダム建設に関する基本計画の告示 |

| 昭和55年10月 | 損失補償基準調印 |

| 昭和58年 6月 | 干し上げ工事に着手 |

| 昭和58年11月 | JR福塩線付替工事に着手 |

| 昭和62年10月 | 転流工工事に着手 |

| 昭和63年 8月 | 本体工事に着手 |

| 平成元年 4月 | JR福塩線付替開通 |

| 平成元年 5月 | 転流開始 |

|

|

|---|---|

| 平成 2年 4月 | コンクリート打設開始 |

|

|

| 平成 2年 5月 | 八田原ダム定礎式 |

|

|

| 平成 5年 8月 | ダム本体コンクリート打設完了 |

|

|

| 平成 6年 4月 | 県道付替工事完成 |

|

|

| 平成 6年10月 | 試験湛水開始 |

|

|

| 平成 8年 4月 | 夢吊橋完成 |

|

|

| 平成 9年 6月 | 洪水時最高水位達成。試験放流 |

|

|

| 平成 9年 8月 | 試験湛水完了 |

| 平成10年 3月 | 竣工 |

| 平成10年 4月 | 八田原ダム管理所に名称変更 |

水没土地および物件

| 土 地 | 物 件 | ||

|---|---|---|---|

| 田 | 400千m2 | 水没戸数 | 55戸 |

| 畑 | 101千m2 | 付替道路にかかわる者 | 7戸 |

| 山林 | 2,341千m2 | 準水没者(干し上げ) | 20戸 |

| 宅地 | 74千m2 | 国鉄付替にかかわる者 | 2戸 |

| その他 | 54千m2 | 上流改修 | 5戸 |

| 計 | 2,970千m2 | 計 | 89戸 |